Arabian party

Había quedado con Ahmed y sus amigos en la mezquita. Y efectivamente, allí estaban. No sabía por qué pero en todo el día no paraban de sonar los cánticos de plegaria en los altavoces de las mezquitas. Nos metimos en el coche un total de diez personas. Casi un chiste. Estos chicos tenían muchas ganas de divertirse y es que en el fondo los egipcios son gente muy alegre. Al salir de la carretera entramos en un camino polvoriento super transitado por bicicletas trasportando material doméstico, niños corriendo, algún que otro coche, gallinas desorientadas. A medida que avanzábamos nos encontrábamos con barriadas de casas sin terminar pero habitadas y montañas de escombros poblando el barrio hacia donde íbamos. Había anochecido ya. Durante el trayecto Ahmed Diente de Plata me contaba que ese jueves después del ramadán era el día en que por costumbre la mayoría de parejas se casaban, había fiesta en muchas casas. Ahmed no había trabajado ese día. Se buscaba la vida llevando turistas hacia Hurgada, el pueblo vecino, que era mucho más turístico y, por lo visto y oído, el que más mafia movía. El coche de Ahmed era el más nuevo de todo el pueblo. Aquel día se lo había dejado a la parejita de recién casados. Un Toyota de color negro que le costó nada menos que 9 000 $ USA. Algo no encajaba…

Finalmente llegamos a la fiesta. Se oía la música ambientando toda una escena de lo más kitsch. Qué lejos quedaba aquello de mi concepto Boda del Monzón dirigida por Mira Nair, claro que aquello era Bollywood y no Safaga. Nos metimos en un callejón polvoriento sin asfalto entre dos bloques de pisos con la fachada sin rebozar de donde provenía la música. Un escenario formado por una estructura de madera cubierto por un tumulto de alfombras, una encima de la otra, sin ningún tipo de orden estético y con un gran telón rancio de fondo que cerraba el polvoriento callejón por el que entramos. Cabe decir que aquellos ruinosos bloques de pisos no sé por qué me recordaban al capítulo de Asterix y Obelix en su encuentro con Cleopatra. Aquel en que tenían que rescatar a Numerobis, el desastroso arquitecto egipcio que parecía haber hecho escuela a lo largo de todo Egipto ya que las construcciones aquí tenían ese talante cochambroso y destinado a la ruina. Frente aquel escenario había un centenar de sillas rojas de un terciopelo añejo, alguna agujereada, y de una estructura de metal negro algo oxidado. Realmente cutre. Como equipo de música dos etapas de potencia de unos 500 W cada una a pie de escenario gobernadas por un abuelo de turbante con más años que la tumba de Ramsés II. No sé por qué extraña razón en Egipto el concepto de ecualización de sonido es el de poner todos los volúmenes, agudos, medios, graves y reverb al máximo. Casi inteligible. Casi un trauma para los tímpanos de cualquier europeo. La música la tiraba un jovencito que había montado su PC al lado y así ejercía de Dj.

En el escenario la novia vestida de blanco cual boda occidental. Mismo peinado, mismo maquillaje, mismo vestuario… mirándole a los ojos uno se daba cuenta de que aquella novia estaba intentando asimilar el nuevo rumbo que le habían adjudicado a su vida. Casada y cazada. Por él, por todos. A su izquierda, él, trece años mayor, el afortunado. Sonriente. Feliz. Repeinadísimo con brillantina. Había conseguido, al fin, lo que en sus treinta y tantos años no había sido capaz. Este pobrecito había tenido que demostrar que podía hacerse cargo de la mujer y los futuros hijos, todo esto al que más tarde sería su suegro. Este novio, seguramente, padecía una crisis de los treinta pero en versión árabe. Si no tienes trabajo no tienes dinero. Si no tienes dinero no tienes mujer. Así funcionan. Y no podían faltar los niños. Todos los chiquillos del barrio rodeando a los recién casados. Es un mensaje obvio. Casaos. Tened hijos y sed felices. Hijos para alegrar a esa pobre muchacha sobrecogida por el evento. Hijos porque cuantos más hijos se tienen, más poderoso se es y más viril. Hijos porque son el futuro aunque este sea más negro que el hambre que pasan muchos en Egipto. Aquí nace un bebé cada 25 segundos, 4 cada minuto, 240 cada hora, 5 760 cada día, 2 073 600 cada año… Pero no todos viven. Esa es la realidad.

Después de una veintena de canciones, con el nivel de agudos a punto para hacer estallar todos los tímpanos de la barriada, bailando mano a mano con Ahmed y los suyos, decidimos ir a cenar algo. Perfecto pretexto para quitarme esa sensación de estar como un pulpo en un garage. Era el único turista y, además, bailando una música que no había oído en mi vida y mi arritmia ya llegaba a niveles demasiado altos. Nada que ver con mi club, el Café Royal.

Entramos en una casa regentada por todos los patriarcas de la comunidad. Todos con turbante y chilaba, algunos con bigote, algunos con barba. Entramos haciendo una reverencia y nos sentamos alrededor de una gran mesa de madera rancia. A mi izquierda había comiendo un chico de unos diecisiete con chilaba que no me quitó ojo desde que me senté. Los amigos de Ahmed seguían su juerga pero con moderación. Nos sirvieron ciertos potajes, algo de cuscús, pan casero… comíamos tranquilamente. Intentaba adaptarme a sus costumbres.

Les imitaba en sus gestos. Los árabes comen con las manos y se dan la comida unos a otros como signo de generosidad. La música se oía de fondo. Y el morito de mi izquierda no me paraba de mirar y con mala cara. Lo cual, pasado un rato, ya me empezaba a mosquear. Los chicos se reían y bromeaban conmigo. Eran chicos de pueblo. Buenos chicos. Y para ellos era novedoso tener un turista haciendo el árabe. Ahmed se reía con ellos pero no le quitaba ojo al morito de mi izquierda. Deduje que a este no le parecía bien que quebrantara el hogar de Alá y de su propia familia. Yo no era musulmán y no tenía mucho que ver con todos ellos. Pero a mí me habían invitado y evidentemente no me iba a marchar. En una de esas, me dio por coger un buen trozo de pan para mojar aquel estofado tan rico. Error garrafal que más tarde entendí. Allí se come de poquito en poquito y de forma humilde. Es de mala educación zampar con gula como si de una hamburguesa doble con queso se tratara. El morito se alzó de su silla. Cogió el cuchillo que tenía más cerca y lo clavó en la mesa justo al lado de mi mano mientras me decía chillando en árabe algo así como, me cago en tu puta madre en nombre de Alá. Me quedé blanco y le miré fijamente a los ojos mientras seguía con su verborrea arábiga. Acto seguido me soltó dos puñetazos que me tiraron de la silla. Los chicos se quedaron perplejos ante la locura de aquel niño. Aunque cabe decir que estaba en su propia casa eso no le daba derecho a soltarme dos puñetazos gratuitamente. Los padres de familia, los mayores, los que usaban turbante, los que en teoría dominaban el respeto de la noche, ante el revuelo se acercaron a la sala. Pero me había partido la ceja y eso no iba a quedarse así. Me levanté del suelo. Lo agarré de la chilaba. Nos zarandeamos rompiendo unas estanterías polvorientas que había en una de las paredes del salón. Le solté dos directos a la nariz y un tercero en la mandíbula. Cayó al suelo. De repente la sangre le empezaba a brotar por la nariz. Lo agarré contra el suelo y puñetazo a puñetazo le solté toda mi rabia. Estoy seguro que a más de uno le recordaría el día de la matanza del cordero. Ahmed intentaba separarme ardientemente a sabiendas del embrollo en el que nos estábamos metiendo y yo no cesaba en mi descarga de ira. Los chicos intentaban tranquilizar a todo ese manojo de señores de la guerra con turbante. Pero ya era tarde. El chico estaba inconsciente en el suelo. Mis puños ensangrentados y mi ceja partida. Y la música seguía a todo trapo, no paraba.

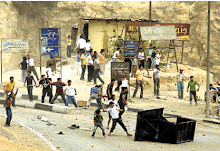

A la salida los patriarcas de aquel rincón quisieron aplicarme la «sharia». Por momentos me vi enterrado de los pies hasta el cuello de forma vertical y con un pañuelo en mi cabeza lapidada a modus saudita. Tuvimos que escapar de aquella marabunta de cuchillos caseros, de aquella lluvia de piedras, de aquel griterío. De no ser por Ahmed Diente de Plata y sus chicos no hubiéramos salido ilesos de esa. Nos subimos al coche y Ahmed apretó gas a fondo escapando a quemarropa ante la impotencia del padre de aquel morito osado que veía cómo le habían machacado a su primogénito en su propia casa el día de la boda de su hija.

Nos acercamos con el coche pausadamente a la mezquita. Un chico que reconoció el coche de Ahmed se acercó y comentó que habían dado la voz. Que nos estaban buscando. Ahmed Diente de Plata me miró y me dijo, te tengo que dejar, será mejor que te vayas de Safaga. Me explicó dónde ir, cómo y cuándo. Aquella misma noche desalojé la habitación de mi hotel «ipso facto». De nuevo, huía. Good Bye… my friend Ahmed, le dije. Nos dimos un abrazo y nos despedimos mientras el brillo de su sonrisa plateada se alejaba tras la ventanilla de aquel Toyota negro de origen incierto.

Un blog muy interesante.

ResponderEliminar