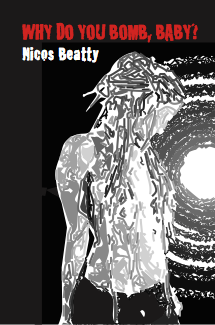

Empezé a escribir "Why do you Bomb, Baby?" el día que tomaba el vuelo IB 6974 con destino El Cairo, aquel noviembre de 2005. Sí, ahí estaba, en la antigua terminal A, sentado en una de esas butacas de la sala de espera, cuando de repente me abordó el primero de los capítulos: "Psicosis". El primero en existir. El primer paso.Y fue sin querer...

Es en ese encuentro, entre la realidad y la magia donde radica la fuerza de esta novela. Esa delgada línea que nunca se sabe donde está realmente. Y eso es lo que sucede en "Why do you Bomb, Baby?". Realidad y magia son un mismo universo.

Una historia de mafiosos árabes, un desamor en el Brooklyn neoyorkino, un amor imposible en el corazón de Egipto, venganzas mafiosas, junto con nuestro Todopoderoso y Omni-Potente THE NICOSEX POWER forjaron el esqueleto de historias que componen "Why do you Bomb, Baby?"

Sí, el ritmo. Muy importante. Tenía que ser un ritmo ágil, rápido. Leerte las primeras 50 o 60 páginas en la primera tirada. Dejar esa sensación de que se estaba leyendo algo que merecía continuar.

Quise escribir algo que hubiera querido encontrarme en las estanterías y que jamás lo encontré. Algo que anhelaba. Algo que solo había visto una vez y se llamaba "13,99€", F. Beigbeder. Fue ese libro el que me enamoró de la escritura. Igual que "Pulp Fiction" me enamoró del cine. Pero no del cine, exáctamente. Tampoco de la escritura. Sino del estilo. De la forma. De aquello TAN GENIAL!!!

También podría ser Música, "Akimbo" de Simon Bartholomew. Exquisito.

Podría ser cualquier cosa en realidad. Es como un golpe. Fuerte. Te dices, me encanta... y quiero hacer algo parecido. No tiene más explicación.

Visualizar... Un ejercicio inconsciente. Imágenes, imágenes, más imágenes y más... sin parar. Piensas en algo, y ya te lo estás imaginando. Con un color, una textura, un tipo de encuadre, con el atrezzo, con el tipo de iluminación, la banda sonora. Es un vuelo...

Entonces me toca traducir eso que estoy viendo en imágenes, a palabras. Generando la misma sensación que me genera a mí. Escribir con los ojos del lector. Haciendo una doble traducción instantanea: Imagen-Palabra-Imagen. Ese es el ejercicio.

Y entonces llegué a Barcelona:

Hasta la polla de Egipto y sus putos camellos, con una mujer que me había dejado, y yo, que no lo quería ni ver.

En un piso cochombroso del Raval. Con un montón de capítulos que me había dado aquel viaje y dije, porqué no escribir algo. Tenía todo el invierno por delante. Y me puse a re-escribir...

Hasta que me llamaron para trabajar. Otra vez! y así, durante tres inviernos hasta tener el texto a punto. Como el caramelo. Sinó, para qué?

En todo aquel tiempo, pasaron varias mujeres, tantas otras películas, centenares de capítulos de borrachera nocturna, un montón de historias más que hubieran valido la pena escribir para este, o para otro, libro.

Pero yo ya tenía la mía. Y tenía que acabarla. Era ahora o nunca!!

Y bien, me he arruinado... pero ahí está.

Espero que os guste.

Nicos Beatty